故障に至った経緯より、はじめに電源付近を調べてみることにします。

画面症状から垂直偏向系および水平AFCがおかしいような気もしますが、特定の機能が正常に、あるいは全く動作しないことから、高圧側というよりも小電力側を重点的に調べてみます。

(それにしても32インチは重いです。とても私一人で持ち上げられる重さではありません) |

|

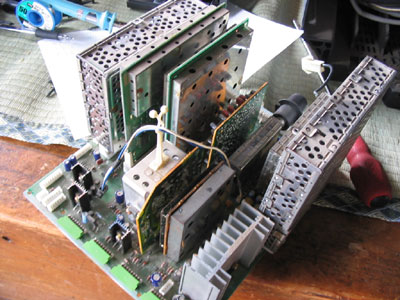

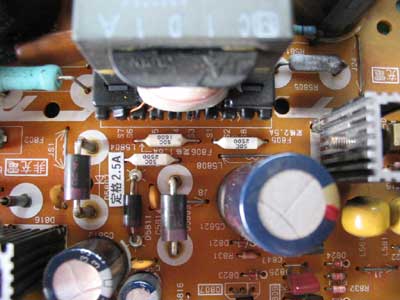

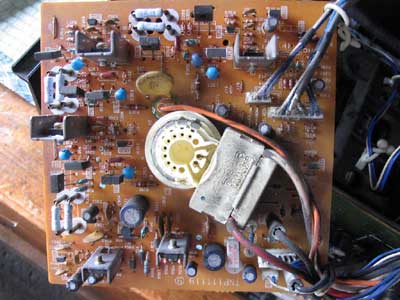

| これがsw電源。高圧部の電源は基板の中心から左側に、小電力部の電源は右側に分かれています。 |

|

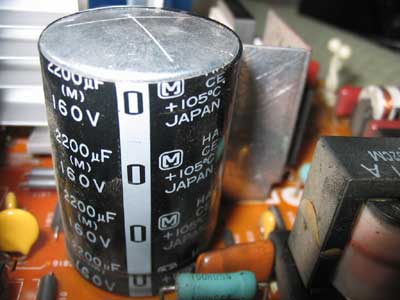

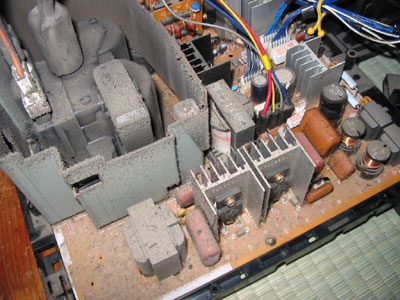

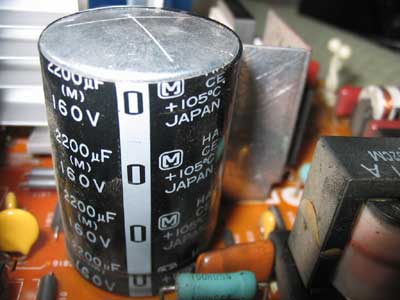

まず目に付いたのは高圧部の1次平滑コンデンサ。スリーブは後退し安全弁は今にも開きそうです。大電力を消費するために余程の発熱があるのでしょう。

交換したいのは山々なのですが、この容量ともなるとかなり高価であるため断念します。 |

|

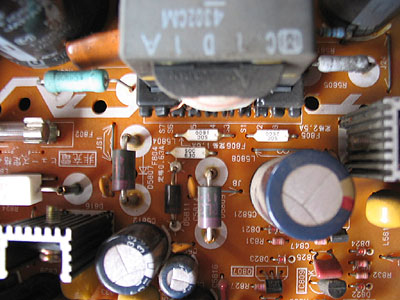

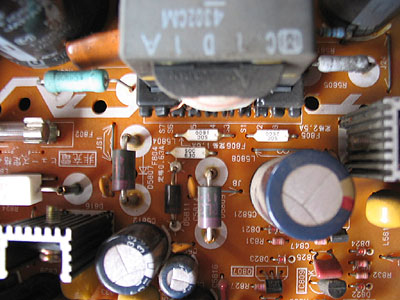

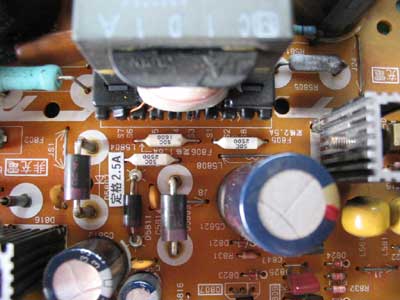

| AC100Vを供給して出力電圧を測ろうとかと思いましたが、2次側に保護素子が付いているようなのでこれらを調べてみます。 |

|

すると、F805(定格2.5A)とF804(定格0.63A)の計2本のヒューズで導通がありませんでした。。

調べてみたところ、このヒューズは速断型のようです。 |

|

ヒューズが切れたからには、その原因を見つけなくては成りません。

まず、sw電源の1次側と2次側を調べてみます。

くまなく調べましたが、半導体やコンデンサのショートは無く、問題ないようです。 |

|

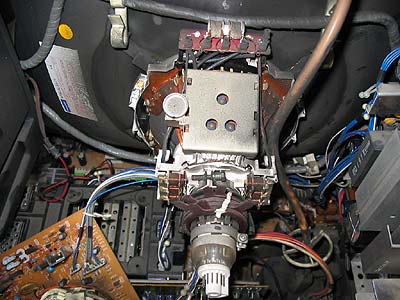

電源側は問題ないようなので、回路側を調べてみることにします。

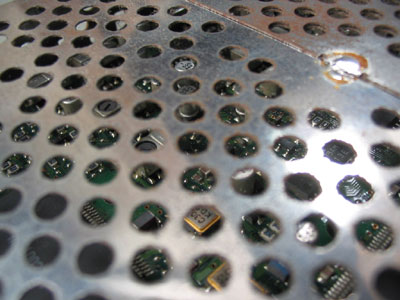

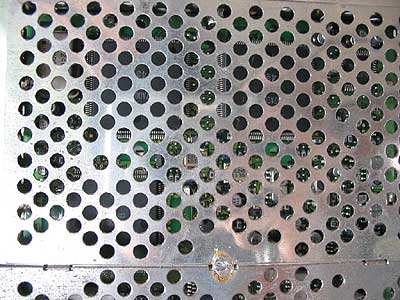

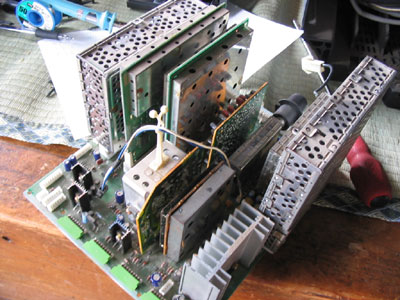

sw電源の省電力側電源は全てこの基板群に供給されます。ここでは、チューナ・外部入力・M/N変換・アスペクト変換・子画面・Y/C分離・NR等映像信号処理・音声処理・マイコン等、高圧以外に関するほぼ全ての回路があります。

それにしても、空間を利用して実に見事に回路基板が構成されているのが分かります。 |

|

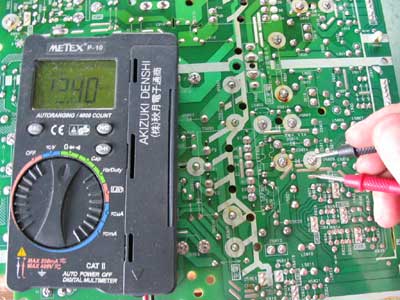

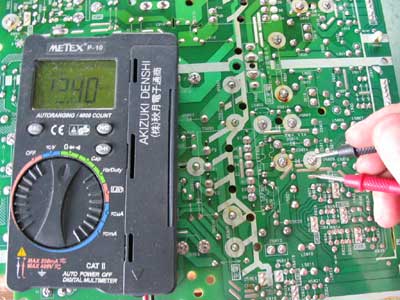

sw電源の省電力側に繋がるコネクタA21から、それぞれの電源ラインの抵抗値を調べてみます。もしここで値が非常に小さければ、部品ショートによるヒューズ切断が考えられます。

まずはsw電源側に2.5Aヒューズのある電源ライン(推定13V付近)。9.52MΩと問題ない模様。 |

|

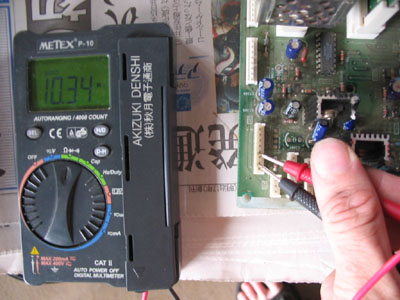

| sw電源側1.6Aヒューズのある電源ライン(推定20V付近)。10.34MΩと問題ない模様。 |

|

sw電源側0.63Aヒューズのある電源ライン(推定-20V付近)。26.3MΩと問題ない模様。

|

|

sw電源の13Vライン(推定)は、右図SHRAPのPQ12RF11(12V1AレギュレータIC)と別の電源基板(TNP111122)に供給されます。

このレギュレータIC付近をよく見ると、バイパス用として使われている松下製105℃標準品(GE)の液漏れが確認できました。おそらくレギュレータICの発熱によるものでしょう。このICの裏側にも同じコンデンサがあり、同様に液漏れしてます。

またsw電源の20Vライン(推定)はその後ろに写っているPQ15RF15(低損失15Vレギュレータ)に供給されます。これはBSチューナ電源になるようです。

これらのレギュレータの生死と出力側の抵抗値を確認してみましたが、問題はありませんでした。 |

|

手元に105℃品がなかったため、松下SUおよびルビコンYKで代用しました。

このテレビはあまり通電させませんし、他の部品の寿命もそう長くないでしょうから、これでも良いでしょう。 |

|

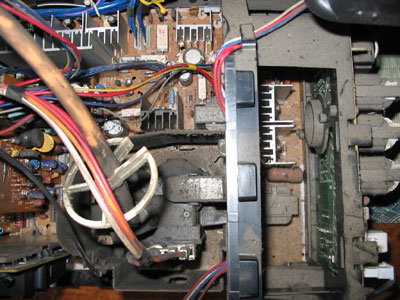

13V(推定)及び-20V(推定)ラインは、メイン基板上の右図の電源基板(TNP111122)に供給されます。

ここではM-Nコンバータや背面端子(入力切替)用に降圧して供給しています。ほとんどがレギュレータICです。 |

|

全ての部品を調べましたが、どれも問題ないようです。

電源の出力側も測定しましたが、ショート等はありません。 |

|

これらの調査結果より、電源周りの回路に重大な問題は無いと判断しました。原因として考えられるのは、どこかの部品の半ショートか、もしくは単なる突入電流によるもの、ヒューズ自体の劣化、等があります。

切れたヒューズの代用として、それぞれ2.5Aと0.5Aの管ヒューズを入れてみたところ、問題なく受像し、全ての機能が使えるようになりました。

しかしこのままだと回路の規格に合わないので、部品を調達することにします。

メーカのサービスセンターに問い合わせたところ、部品の供給をしていただけるとのことでしたので、家電店経由で取り寄せることにしました。

※この記事では補修部品の調達にメーカのサービスセンターを利用させて頂きましたが、サービスセンターによっては、テレビの補修部品に関しては個人向けに部品供給を行わないか、もしくは高圧周辺の回路についての部品供給は行っていません。これは言うまでもなく素人修理による重大な事故・損害を防ぐためです。

※サービスセンターは厚意により我々個人に補修部品のみの販売をしているだけであって、修理作業自体はすべて個人の責任です。修理にはかなりの技術と経験および十分な安全配慮が必要になります。

もし仮に自己責任において修理するさい、サービスセンターから部品調達を行う場合は、くれぐれも迷惑の掛からないようにしてください。サービスセンターからのサポート等は一切ありません。作業中に感電して意識不明になろうが、部品が発火して火災になろうが、それは全て作業を行った本人の責任「自己責任」です。

ここまでしつこく書くのは、一部の心ない人により、部品供給廃止、もしくは供給部品を値上げするメーカが増えてきているからです。 |

取り寄せには思いの外時間が掛かりました。というのも、その家電店から電話がありまして「その部品の在庫が不明なので、代用品になる可能性があるが、詳細はサービスセンタからの連絡待ち」とのことでした。

代用品というのが気になりますが、数日後に届いたのがこれです。

(ちなみに、sw電源(TNP111212)のほうは部品供給終了だそうです。)

2つとも全く同じ2.5Aのヒューズです。また、これには「定格2.5A」と書かれたシールと説明書が入っていました。その内容を要約すると

「この補修部品をTH-32WD10もしくはTH-36WD10に使う場合、F804(630mA)ヒューズは2.5Aに変更されているため、同梱のシールを基板の指定箇所に張った上で交換して欲しい」とのこと。

該当ヒューズ容量の変更理由については「半導体保護素子(ヒューズ)の定格が変更になったため」とあります。当たり前ですよね。むしろなぜ容量をあげたのかが疑問です。

今まで630mAヒューズで回路が動いていたところに、その4倍にあたる2.5Aのヒューズを付けるというのは、回路(部品)もしくは設計自体に何か問題があったのでしょうか。

と考えれば、同機種のかなりの台数で不都合が発生することが予測できます。またTNP111212の供給終了も何となく分かるような気がします(ヒューズ切れ&コンデンサ老化→基板ごと交換。の流れ)。

|

|

とりあえず指定通りに部品交換しました。

しかしその容量ゆえ、ちょっと気になるので、その電源ラインを観察してみることにします。

0.63Aヒューズはトランス2次側巻線と整流ダイオード(D5811)の間に入っています。平滑はC5818の25V100uFで行われ、LCフィルタを通して出力されます。しかし、トランス巻き線の直径・D5811の容量・C5818の容量・また回路側の構成から考えれば、ここに2.5Aのヒューズを入れるのに疑問を持ってしまいます。

あるいは、特定の条件における過渡特性によるものなのでしょうか?

更に不思議なのは、630mAヒューズと同時に2.5Aヒューズも切れたことですが、これも同様の現象による物なのかもしれません。 |

|