| Victor RC-X1 分解 単に分解だけです |

| Victor RC-X1 分解 単に分解だけです |

今から10年以上前、そのころ私は松下のRX-DT75が欲しくてたまんなくて、何度も家電店に行っては電動コブラを動かしたり雑音混じりのFMを聴きながらも、手持ちの1万円安物CDラジカセとは音質・操作性等全てにおいて天と地の差があることに驚き、またその姿にシビレていました。

ちょうどそのころ見た目が結構”ブサイク”(笑)で、カタログの売り文句にはやたら”重低音”をうたう機種が犬印から登場。定価は確かCDラジカセ上位機の位置づけ。カタログでは”マグニドライブ・スーパーウーファー”とか言う、2つのウーファーが特殊な方法でドライブされ、50Hzの低音をも再生するとか何とかの図解入り。並々ならぬ何かを感じると共に、CDラジカセとしては珍しかったFLディスプレイに加えスペアナまで搭載しており、これまたシビレた記憶があります。

当時はこういったゴージャスなCDラジカセがたまらなく欲しくて小遣いも貯めていたのですが、結局許可が下りずカタログを眺めるだけで終わってしまいました。

そして時は経ち、ポータブルオーディオには殆ど興味が無くなってしまった私でございますが、偶然にもH/Oでこの機種に巡り合い、そして当時の記憶が蘇ってしまったあまりに思わず手が出た次第です。

今回は、そんな昔にあこがれた機種を弄って楽しもうと思います。

調査

| 筐体は当時はやっていた流線モデルではなくゴツいです。 しっかしまぁ、たまらなくブサイクな面です。ヘッドホンジャックがオヘソのよう。 パンチメタルの中には何やら大きな穴が。一体その中ではどんな凄いことが繰り広げられているのかと、ワクワクしてしまいます。 |

|

| 本機はジャンク\1kで入手したものですが、とくに問題なく機能しているようです。 なるほど、SUPERBASSを効かせるとズンドコ響いて凄いです。ビクターらしい音といいますか、S社の製品よりもずっと心地よい低音に感じます。 WaveGeneで正弦波を入れてみると確かに50Hzの低音はそれなりの量で出ているようです。 それにしてもこの機種はドンシャリ傾向が強いです。とくに高域はキンキンツンツンと癖があります。 FL管はエミ減がみられました。スペアナは今時の機種とくらべ分解能が高く、応答性も良いです。 チューナはFM/AMともにステレオ対応で、AMステレオ時にもハッキリとステレオ感が味わえます。感度も松下機より良いです。 この操作パネルでは音量や音質、CD、チューナ、AUxなどの基本操作ができます。 メーカーロゴがプリントなのはちょっと寂しい感じがします。 |

|

| カセット操作部は本体上面にあります。操作ボタンは特に「カセット用」と記されていないため、再生・停止・巻き戻しボタンなどは、CDと混同しそうになります。 その他の細かい操作に関しては、リモコンがないと不可能のようです。 |

|

| 本機はAC100V動作のみ可能で、バッテリでの駆動はできません。確かカタログではバッテリボックスの容積をもスピーカボックスに当て、低域の向上を図ったとかあったようなキガします。 AUX入力と出力端子があります。この機体は94年1月製造でした。93年頭から生産を始めていたようです。消費電力は35W。 |

|

| 中身を開けてみます。回路基板はいくつかあるのですが、音に関する部分はこのように本体背面にあります。アンプ部を弄るにしても松下機のように一々パッカリしなくても良いので助かります。 |  |

| チューナー部。 音声出力カップリングのコンデンサが0.22uFと小さいため、FM受信時でも低域の迫力はCDほどはありませんでした。 そこで2.2uF程度に交換し低音UPに成功。 |

|

| 重心を考えてトランスは中央に位置しています。動作中はかなり熱くなります。 |  |

| コの字に折られたアルミ板はアンプと電源制御trの放熱のためのもの。 動作中はそれほど音量を上げなくてもチンチンに熱くなります。穴を開けた方がよいかも。 |

|

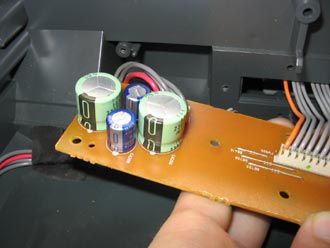

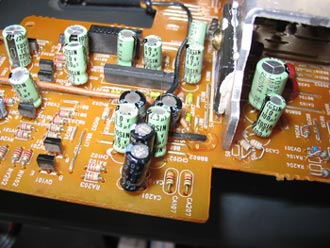

| アンプ電源の平滑コンデンサはTOSINの3300uFを3パラで使用することによりトータル10000uFとオーディオアンプ顔負けの大容量になっております。このクラスとしては気合いが入っています。 TOSINの電解コンデンサはビクター製品ではよく使われているようです。見た目は日本ケミコンそっくりなのですが、どうやらTOSINとは東信工業のようです。 |

|

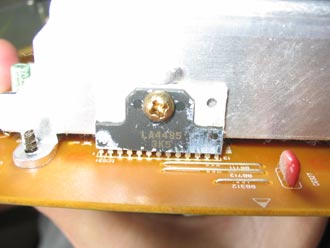

| ウーファ駆動にはLA4485をBTL動作させて使っています。 おそらくチンチンになる元はこれ。 ちなみに、本体にはウーファが2個入っていますが接続は共通になっているため、低域に関してはモノラル音声となります。 |

|

| こちらは定電圧制御トランジスタとフルレンジ駆動用パワーICのTA8223K。 |  |

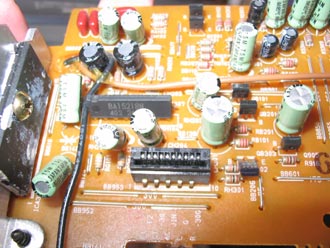

| EQと電子ボリュームはCXA1792。 制御はDC電圧で行われ、各制御ピンにはRCによる時定数回路がぶら下がっています。よってEQで周波数を弄るときや音量を変えるとき、その変化が緩やかになっています。 VRの分圧で制御すればマイコン制御よりも細かい音作りができそうですね。 |

|

| CXA1792の音声出力は2系統あり、EQ+電子ボリュームを通ったものとEQのみ通ったものがあります。前者はTA8223KとウーファLPF、バッファを通ってヘッドホンアンプに行き、後者はBA15218によるバッファを通ってライン出力、録音アンプに行きます。 |  |

| ウーファ用LPF回路は放熱器の下にあります。 |  |

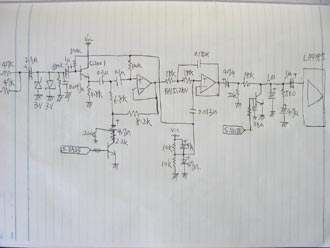

| その辺をみてみました。 CXA1792を出たL/R音声信号は抵抗で合成されモノラル音声となり、その後いくつものフィルター(LPF,HPF)を通ってLA4485に入ります。 1段目のOPアンプ回路はHPFになっております。PSPICEでシミュレーションしたみたところ、S.BASSを制御するトランジスタがオン(S.BASSがオフ)のときカットオフ200Hz程度。オフになる(S.BASSがONになる)とカットオフ40Hz程度になります。 これにより低域の量を変化させているようです。 またクロスオーバー周波数は200Hz程度のようです。 |

|

| 録音アンプとライン入出力回路。この機種は音声のセレクトにアナログスイッチICを使わず、トランジスタを用いてミュート制御を行っています。 |  |

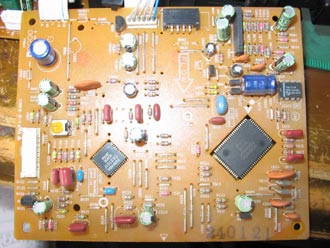

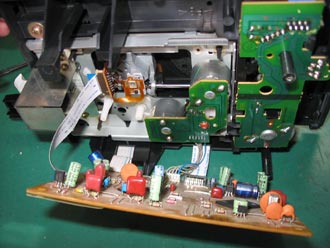

| CDドライブユニット及び背面基板と操作パネル基板の中継基板。 |  |

| CD部の信号処理はTC9236,サーボはTA8191,DACはTDA1311A(16bitステレオ)。アナログLPFはBA15218NによるRCの2次。デジタルフィルターは無し?? CDラジカセとしてはかなり部品集積度が低いです。電源ラインには松下のPUというオーディオグレードっぽい電解コンデンサが2個使われています。 |

|

| CDドライブ部。割と大きな部品を使って組まれています。 三にコンポ用のドライブをそのままもってきたような印象。 |

|

| 中継基板にはレギュレータや何かの信号の選択回路がありました。 |  |

| テープデッキは松下機のようにユニット化されており、このように丸ごと分離できます。 リーフスイッチとヘッド、キャプスタンのクリーニングを行っておきました。 ちなみにテープカウンタ機能はありません。意外ですね。 ところでこのデッキはオートリバース対応なのですが、ヘッドが回転するときに、その一部がカセットテープの筐体を擦ってしまうようで、カセットのその付近にはキズが付いてしまうという困ったことが起きています。 |

|

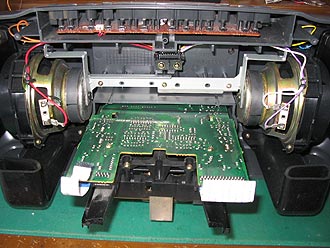

| 背面の基板とカセットユニットを取り外した状態。 内部の音圧を支えるため、しっかりとした作りなのが分ります。 |

|

| フルレンジSPとTA8223Kとの結合には、TSF2200uF&松下のPU470uFのパラが使われています。 クロスオーバーは200Hz程度ですから、こんな大容量コンデンサは必要ないような気もするんですが・・・? |

|

| パッカリしました。 筐体接合部には密閉度を高めるためのスポンジが張り付いています。 左右のスピーカボックスの底には重り?の鉄板が付いています。 |

|

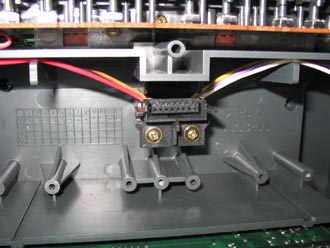

| スピーカ配線の接合には松下機によく見られるコネクタと同じような物が付いています。 |  |

| こんな感じでございます。 バスレフポートの形状が特徴的ですね。 左右のスピーカボックスを共通にし、容積と音圧拡大のため2個のウーファの接続は共通になってます。 |

|

| フルレンジのエンクロージャーは箱なりしにくそうな材質でできており、さらに中には吸音材が入ってます。 オーディオメーカの意地といいますか、そういったものが伝わってきます。 |

|

| マグニドライブ・スーパーウーファー部の拡大。 確かカタログの図では1本のメタルバーで2つのウーファーを固定していましたが、実際には違いました。 それぞれのウーファから伸びているメタルバーは10cmちょっとで、それを本体の中央部でビスにより結合しています。 |

|

| パンチメタルの中の「穴」の正体。 「見なきゃ良かった」というのが本音でしょうか(笑 ウーファ正面の音を間接的に放出するのが目的のようで、期待したほどたいした物ではございません。 |

|

| 自社製ウーファは8Ω15Wの直径10cm。ラバーエッジでクロストークもあります。ダンパーも大きいですね。 |  |

| 自社製フルレンジは8cmダブルマグネットの5.6Ω6W。 特定の周波数でピークを感じる音が出ます。 |

|

| バスレフポートには、共鳴点を下げ?風切音を抑えるためと思われる物体がついています。 |  |

| 高域がかなり耳につくので、TA8223に入る前にLPFを入れてみました。 それでもスピーカの特性で高域がキンキンしますが、前よりはだいぶましになりました。 ポータブルオーディオとして現行機と比べてしまえば、音場補正もなければMP3も聴けないという考えられないほど低機能な上に重たく邪魔なほど大きな筐体ではありますが、この機種には当時のポータブルオーディオ分野で付加価値を付けるためのメーカの「作り込み」の努力が詰まっていると思います。 その姿を眺めつつズンドコ効かせた低音に浸りながら、古き良き時代を振り返るのには最適な一台だと思いました。 |

|